テーマ:「コト・モノ・ミチ3つの柱」

セメントプロデュースデザイン代表

金谷 勉 氏Tsutomu Kanaya

- PROFILE

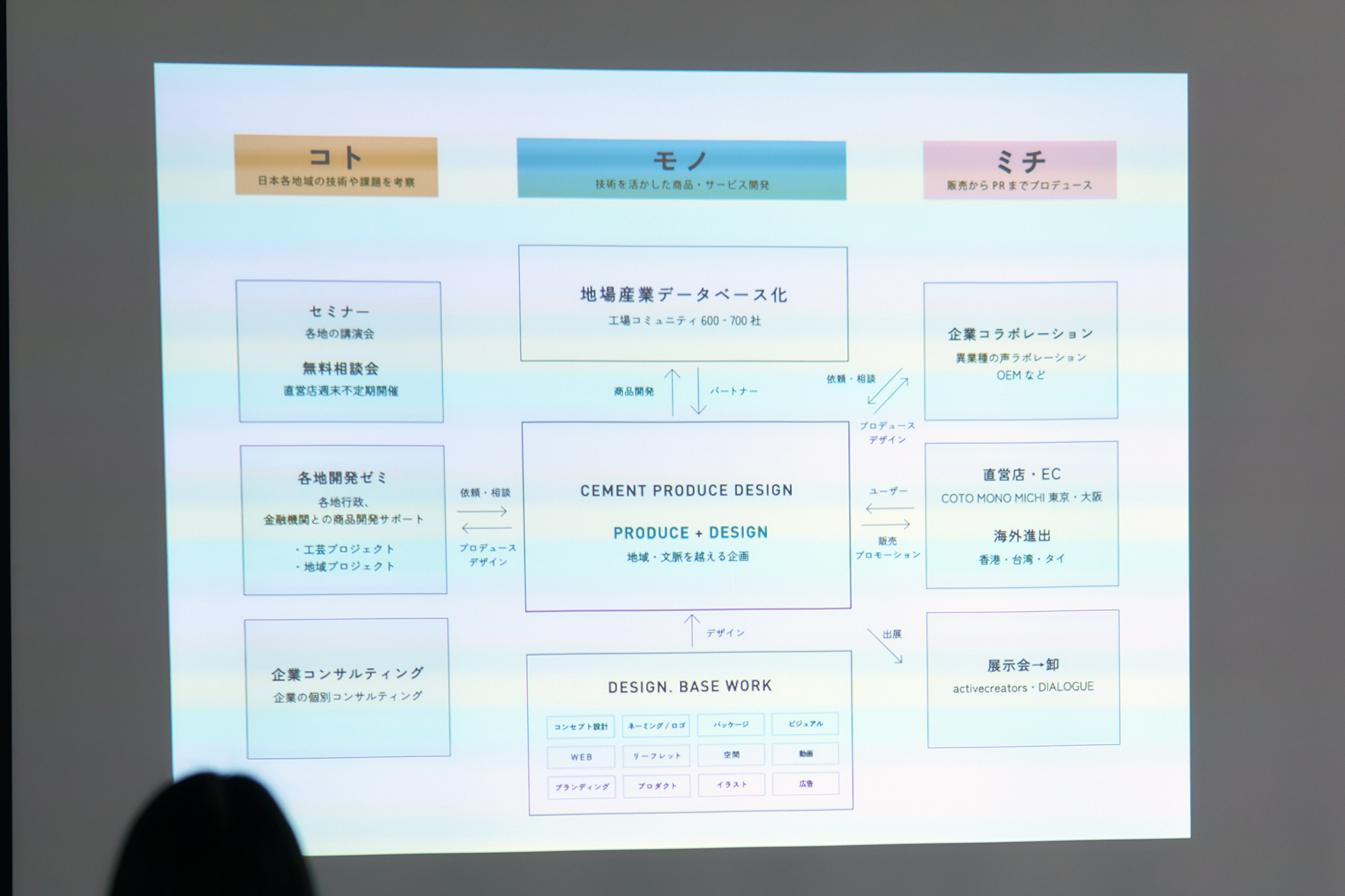

- 京都精華大学人文学部を卒業後、企画制作会社に入社。広告制作会社勤務を経て、1999年にデザイン会社「セメントプロデュースデザイン」を設立。大阪、京都、東京を拠点に企業のグラフィックデザインやプロモーション、商品開発のプロデュースに携わる。2011年からは、全国各地の町工場や職人との協業プロジェクト「みんなの地域産業協業活動」を始め、600を超える工場や職人たちとの情報連携も進めている。職人達の技術を学び、伝える場として「コトモノミチ at TOKYO」を東京墨田区に、大阪本社に「コトモノミチ at パークサイドストア」を自社店舗展開。経営不振にあえぐ町工場や工房の立て直しに取り組む活動は、テレビ番組『カンブリア宮殿』や『ガイアの夜明け』(テレビ東京系列)で取り上げられた。各地の自治体や金融機関での商品開発講座を行い、年間200日は地方を巡る。

第1部:講義「地域の企業と生き残るために」

講義1

本日のプレックスプログラムは、セメントプロデュースデザイン代表でクリエイティブディレクターの金谷勉さんをお迎えします。大阪、東京を拠点にデザイン事務所を営む傍ら、日本各地の町工場や職人との協業プロジェクト「みんなの地域産業協業活動」を行っている金谷さん。様々な企業の相談に乗るため、日本全国を飛び回りセミナーを開催するなど精力的に活動されています。今回は「地域の企業と生き残るためにデザインは何ができるだろうか?」をテーマにお話しいただきます。

講義2

金谷さんの元には、日本各地の町工場や職人から「現状が厳しいから何とかしてほしい」「この先をどう進むか考えて実行したい」というような相談が多く寄せられます。協力する企業に対して金谷さんが必ず聞くという質問が、「何のために商品をつくるのか、2つの目の理由はなんですか?」。1つ目の理由の大半は「売上をあげたい」、そして2つ目の理由にはその企業が社会的に解決したい課題や、これから求めていきたい希望や要望が潜んでおり、そこをデザインの力で解決する必要があると金谷さんはいいます。

講義3

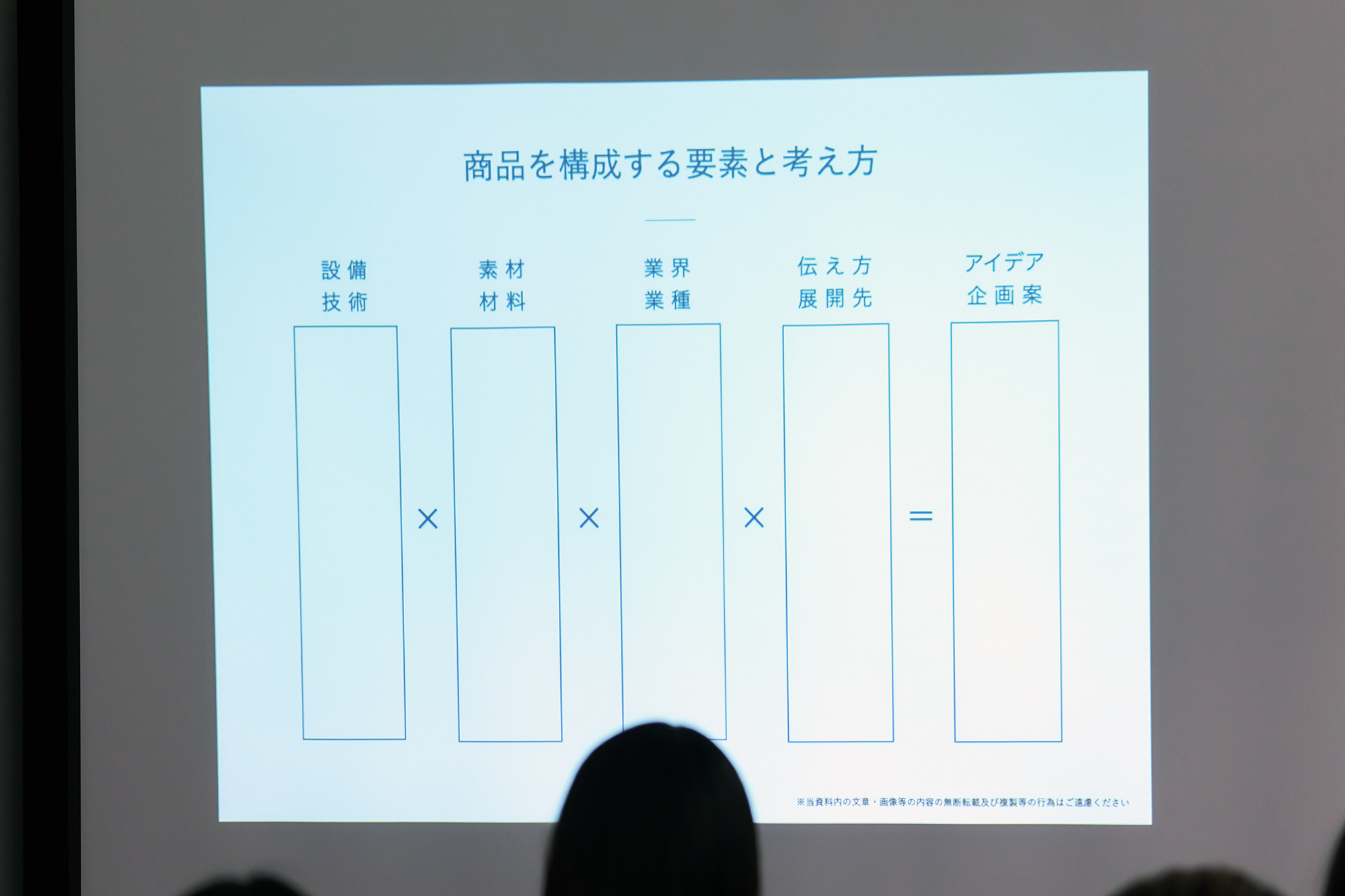

商品を構成する要素として、「設備・技術」×「素材・材料」×「業界・業種」×「伝え方・展開先」=「アイデア企画案」という考え方があります。この項目のどこかを変えないことには、今の状況を変化させることはできないと金谷さん。「例えばIKEUCHI ORGANIC の年号入りの特別なタオル“コットンヌーボー”は、素材・材料と伝え方を変えてみた例です。“その年に収穫された綿花だけを使う”というのが企画のポイントで、出産祝いへの贈り物としてタオルに新たな価値が生まれています。」

講義4

そのほかにも、伝え方を見直すことで4世代に渡って愛され続けている商品としてカロリーメイトを紹介してくださいました。商品自体は昔から変わっていないものの、「点滴に代わる栄養食品」「ダイエット食品」「スポーツ前の栄養補給」「非常食」など、伝え方を変えることで訴求力を維持しています。このように、見た目のいいものを作るだけがデザインではなく、様々な要素を見直して実行することが金谷さんの仕事であると話されます。

講義5

金谷さんが最初に手掛けたプロダクトは、スマイルマークのクリップでした。当時は、工場との意思疎通・営業・資金繰りに苦戦し、地域産業の流通を職人だけで行うことの難しさを痛感していたそうです。「職人の持っている技術を形にすることや、そのプロダクトをどのように世の中に伝えて売っていくかなどは、デザインの力で解決できるのでは?」とその当時に思ったことが、今の「みんなの地域産業協業活動」に繋がっているといいます。金谷さんの”コト(技術)、モノ(意匠)、ミチ(販路)”に対する姿勢が伺えるエピソードです。

講義6

続いて紹介していただいたのは、愛知県瀬戸市の陶磁器職人が手掛ける器です。もともとはシンプルなパスタプレートを開発予定でしたが、実際に工場に赴いてみると丁寧かつ精妙な原型技術に感銘を受けたという金谷さん。予定を変更し、日本で減少しつつある細やかな技術を駆使したデザインへ変更することにしたそうです。その結果、この商品が金谷さんの名刺替わりとなるほどの大ヒット。「中小企業とのモノづくりでは、自慢できるポイントの最大値をデザインするということが最も大事だと学びました。」

ワークショップ

ここからはワークショップを行います。今回のお題は、石川県のとある企業が持つ機械「ホールガーメント横編機」を使った石川県の良さを引き出すプロダクトの設計です。ホールガーメントとは「無縫製」という意味で、縫い目が出ない編み方を指します。「設備・技術」×「素材・材料」×「業界・業種」×「伝え方・展開先」=「意匠・企画案」という考え方に則り、学生たちは各々プロダクトを考えました。

総評

最後に金谷さんに総評をいただきました。「いつも私が考えるのは、その会社の領域をどこまで伸ばすのかということ。商品が売れれば何でもいいというわけではなく、その会社がどの選択肢を取れば良いのかを考える必要があります。企業と壁打ちすることで潜在的なリソースを見つけ、それを活用できる可能性を見つけていきます。今日みなさんのアイディアを聞きながら、これはいけるのではと思ったものもありました。またご一緒できる機会があればよろしくお願いします。」金谷さん本日はありがとうございました!