テーマ:「ブックデザイナーが大事にするビジュアルの編集」

ブックデザイナー

佐藤 亜沙美 氏Asami Sato

- PROFILE

- グラフィックデザイナー、ブックデザイナー。1982年、福島県生まれ。2006年から2014年にブックデザイナーの祖父江慎さんの事務所・コズフィッシュに在籍。2014年に独立し、サトウサンカイを設立。季刊文芸誌『文藝』のアートディレクターをはじめ、エッセイからビジネス書まで幅広く担当書籍は多数。そのほか大河ドラマ「鎌倉殿の13人」のロゴ、CDジャケット、広告のデザインなど多岐にわたる。東京デザインプレックス研究所プレックスプログラム登壇。

第1部:講義「ブックデザイナーが大事にするビジュアルの編集」

講義1

本日はブックデザイナーの佐藤亜沙美さんにお越しいただきました。「装丁家という仕事と広告デザイナーの分岐点は、作品ありきの仕事であるということ。著者・編集者がいて、依頼を受けてから印刷会社に渡すまでの全工程を担当しています」と佐藤さん。今回は様々なブックデザイン事例をもとに、課題解決・強み・弱み・類書のプロセスを伺います。

講義2

佐藤さんはブックデザイナーというお仕事について、「自分が最初の読者になり、その時感じたものを掴んで落とし込んでいくことが肝」といいます。限られた予算の中で、紙の種類・製本方法・印刷方法を決め、カバー・帯・表紙・本文・ノンブル(ページ番号)など、まるで人体を血肉からつくっていくように一つ一つデザインしているそうです。さらに、毎回一つは新しい印刷方法やデザイン手法を取り込むなど、デザインで遊ぶということも意識して行っています。

講義3

事例として紹介していただいたのは、能町みね子さん著「雑誌の人格」です。様々な雑誌の読者についての考察をまとめた本で、最終巻の表紙には能町さんの写真を使いたい!と考えた佐藤さん。関係各所とも方向性をすり合わせ、最初は乗り気ではなかった能町さんも最終的に楽しみながら撮影し、ファッション誌風のデザインに仕上がりました。様々な制約があるなかでも、遊び尽くすためのポイントをたくさん紹介してくださいました。

講義4

続いて紹介していただいたのは「これからの本屋読本」という、本屋を開くためのノウハウが書かれたビジネス書です。著者の思う本屋のクラシカルなイメージと、人が行き交う本屋の空気をデザインに落とし込むため、本文設計は教科書のように、本自体は本屋の屋根のような形に加工を施しました。この三方断裁の加工を死守するべく、他の部分で予算を調整しつつ、ノンブルを全国の本屋の方に手書きしてもらうなど、シックでありながら遊び尽くされたデザインの本となっています。

第2部:ワークショップ「自分の課題を雑誌にする」

ワークショップ1

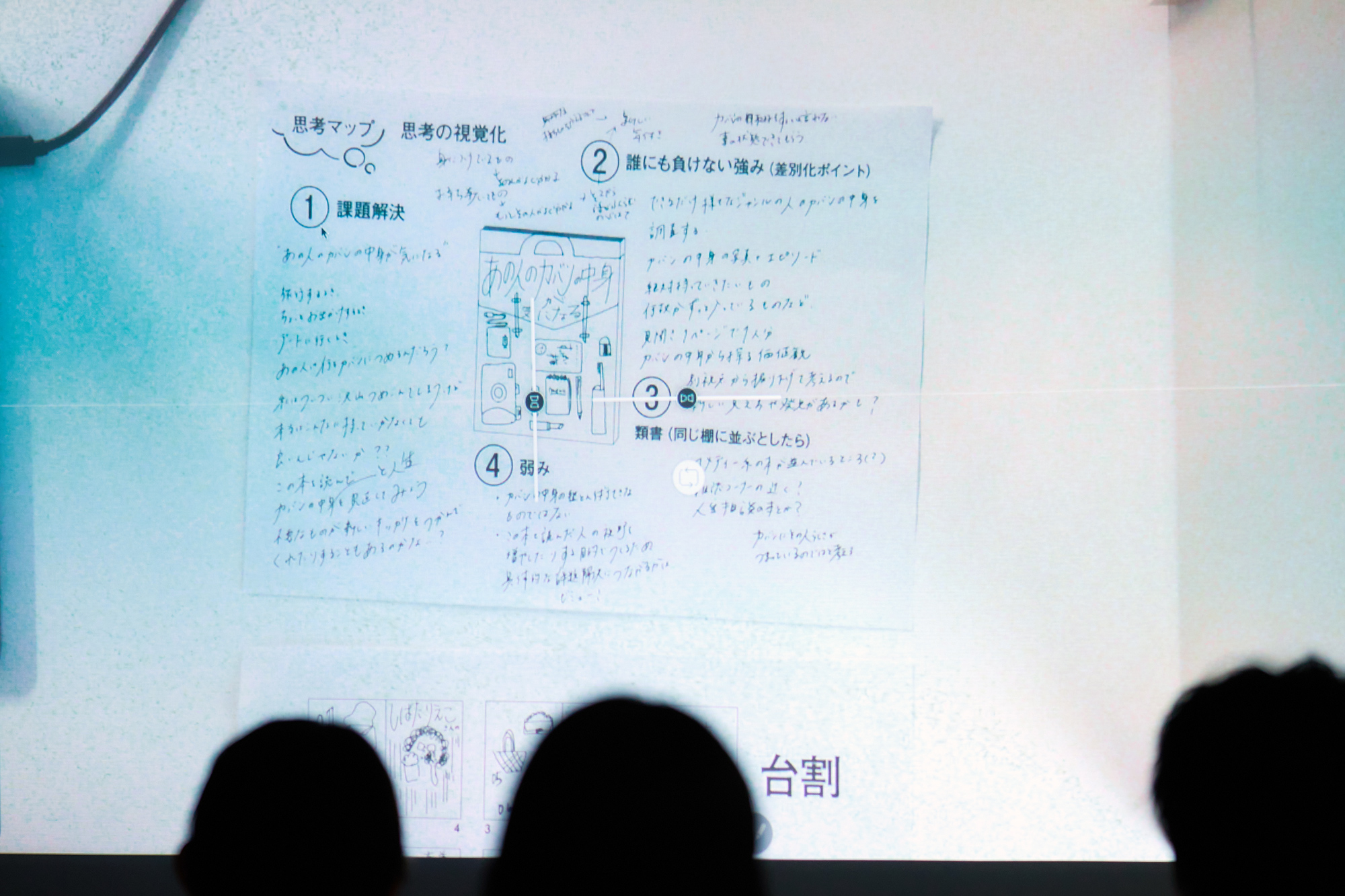

後半のワークショップでは、「自分の課題を雑誌にする」をテーマに思考マップを書き起こします。作品を面白く感じてもらうための「課題解決」、その著書の他に負けない「強み」、本屋で同じ棚に並ぶであろう「類書」、強さと表裏一体の存在である「弱み」の思考を視覚化します。更に「ロゴ/メインビジュアル/キャッチコピー/読後に何が得られるか/いつ発行されたものか」で構成される表紙から、雑誌内容の台割まで考えます。

ワークショップ2

学生たちが考えたアイデアを紹介します。ママとパパの認識のズレを埋めるための「ママが読むパパを活かす本」、時代に消費されず続く商品について考える「ずっと欲しいのコツ」、滲み出るその人の内面を覗き見る「あの人のカバンの中身が気になる」、営業という仕事のムック本「営業さんたち」、闇バイト問題への注意喚起をする「学生だってカネが欲しい Ver夏」など。各々が思う課題をどのように面白い雑誌として表現できるかがポイントになります。

ワークショップ3

たくさんのアイデアから佐藤さんが優秀賞に選んだのは、左利きの人生を書いた【左人(さじん)】です。「使いやすい文房具がなかったり、食事の席で右端に座ると邪魔と言われたり、日々の中で少しずつストレスが溜まる左利き。想定する類書は、左利きの統計学や道具紹介の本ですが、生き方を書いた本はなく、左利きの生活やマナー講座、生涯収入について書かれたムック本をつくりたい」と受講生。佐藤さんは「右利きからの左利きへの意見も加えたい」とコメントされました。

総評

「皆さんがあっという間にアイデアを出すことに驚きました。今回実施した思考マップに課題を書き出す作業は、自分の内面を掘り下げる作業もあったと思います。書き出すと脳内がスキャンされるようで、日常的にやってみると面白いですよ。」無駄だと感じることも一度思考マップに書き出すことで、多角的に課題を見つめられるようになり、思わぬ気付きがあると話す佐藤さん。本日は貴重なお話をありがとうございました。