テーマ:「社会を変えるデザイン」

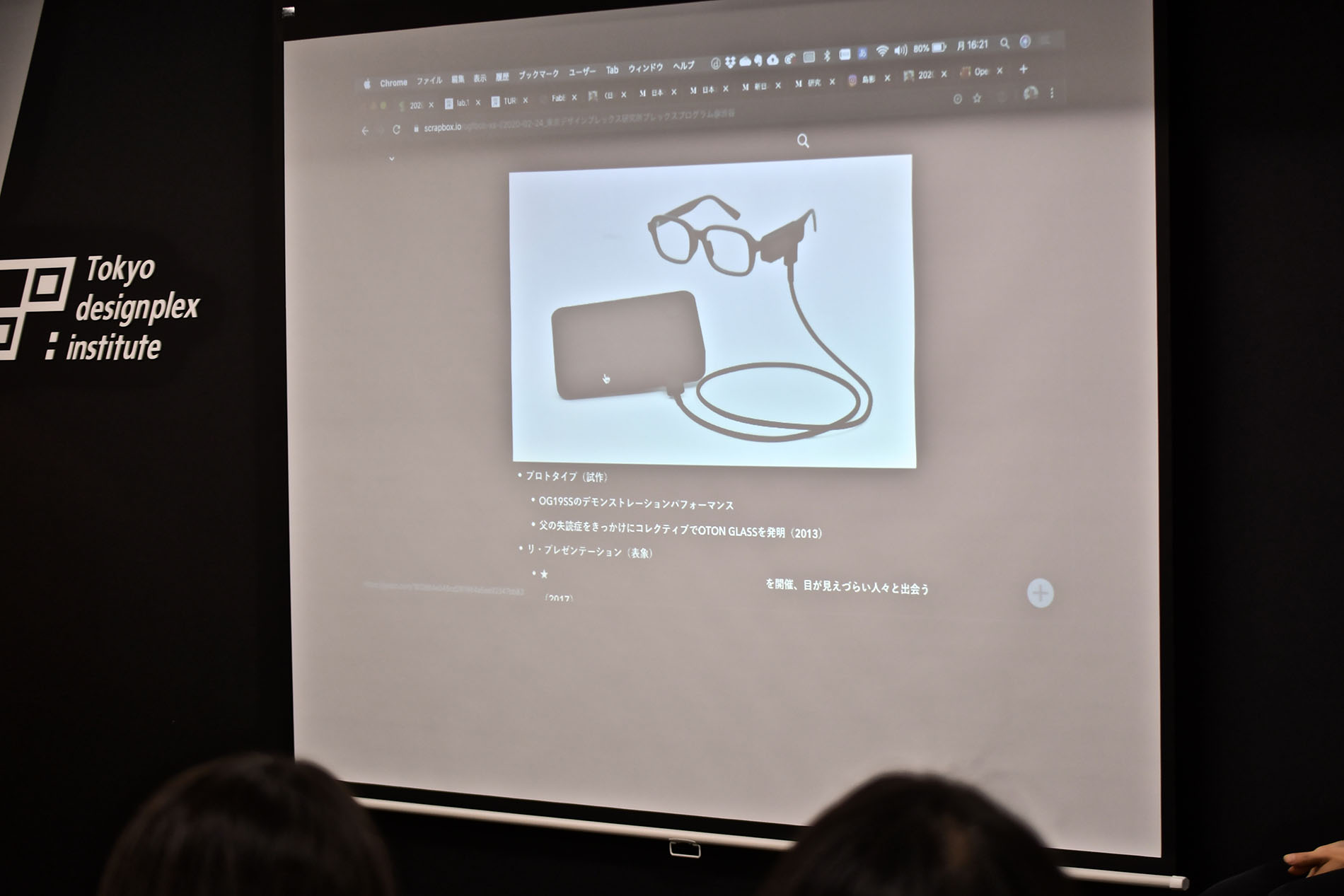

株式会社オトングラス代表

島影 圭佑 氏Keisuke Shimakage

- その他担当講師

フューチャーデザインラボ カタリスト 山本 尚毅 氏

- PROFILE

- 株式会社オトングラス代表取締役。起業家。新潟県見附市出身。首都大学東京在学時、父の失読症をきっかけに、文字を代わりに読み上げるメガネ〈OTON GLASS〉を、仲間と共に発明。情報科学芸術大学院大学[IAMAS]に進学し、同年に株式会社オトングラスを設立。大学院修了後、経営者と兼務の形で、慶應義塾大学SFC 研究所上席所員、筑波大学助教を経て、JST CREST xDiveristyメンバー、慶應義塾大学政策・メディア研究科博士課程。現在は、弱視者とエンジニアが協働して発明を実践し、生まれた知を流通させるプロジェクト〈FabBiotope〉に取り組む。東京デザインプレックス研究所プレックスプログラム登壇。

第1部:講義「社会を変えるデザイン」

講義1

今回の講義にお越しいただいたのは、株式会社オトングラス代表取締役の島影圭佑さんと、当校のフューチャーデザインラボのカタリストの山本尚毅さんです。島影さんは大学在学時、お父様の病気をきっかけに、撮影した文字を音声に変換するメガネ型デバイス「OTON GLASS」を発明されました。現在は多様な専門性に秀でたマイノリティの方と共同して「OTON GLASS」の様々なプロジェクトを展開しています。山本さんは、教育の領域で活躍されるほか、社会問題とデザインの接点を創る活動を行われています。本日は社会を変えるデザインという共通点をもつお二人の活動について、お話しいただきます。

講義2

はじめに島影さんの活動についてお話しいただきます。「OTON GLASS」はお父様の脳梗塞の後遺症である、失読症のサポートと自立を実現することを目的に開発されました。ご自身のインターンの経験から、大手メーカーでマイノリティのための製品を作る難しさを感じていた島影さんは、3Dプリンタのような民主化された技術に可能性を見出します。3Dプリンタやラズベリーパイ(超小型コンピュータ)などの技術が身近になった2010年代の環境に加えて、大学・大学院時代に領域を超えてデザインとアートの実践ができた教育環境と、同じ違和感をもった同世代の存在が重要だったといいます。

講義3

続いて山本さんから、ご自身の活動についてお話しいただきます。山本さんは「世界を変えるデザイン展」で貧しい環境の人々が自立共生するためのプロダクトを展示したことをきっかけに、デザインで社会課題の解決を目指すプロジェクトを発足します。プロジェクトを進めていく上で、いいものを作っても、いいことをやっても、使う側の人たちの行動を変容しないと、ものごとは動かないということを実感したそうです。この山本さんの気づきは、行動変容のためにどうコミュニケーションを設計するかという本業の教育領域のお仕事や、学びやリテラシーに対して本でアプローチする書評や選書のお仕事にもつながっていることがわかります。

講義4

質疑応答では、島影さんから山本さんへ「これからの野望」についての質問が。「フューチャーデザインラボにくる学生には、自分のアイデアが形になって人に影響を与える経験で自信をもってほしい。自分の考えでやっていいんだという一歩を作られたら。」と山本さん。学生から島影さんへの「なぜデザインを仕事にしようと思ったのか」という質問には、「OTONGLASS」や「日本を思索する」という作品を制作した動機にふれてお答えいただきました。「何かを表現することが1番パフォーマンスが強く発揮できると思っていることもありますが、どうにもならない課題に対して寄り添い続ける方法が、僕にとっては実践的な制作だったんです。」

ワークショップ:「マンガメソッドを用いたアイディエーション」

ワークショップ1

後半は島影さんが考案した「マンガメソッド」のワークショップを行います。テーマは「身近に存在しているエクストリームなマイノリティのためのツール」です。まずは1コマの中に一目でアイデアがわかるようなスケッチ(誰が・いつ・どこで・何をするか)を描きます。グループ内でアイデアを共有しながら、1コマを考え直したり起承転結の4コマに展開したりします。そして8コマに増やしてストーリーの解像度をあげていきます。このときのポイントは、どう組み合わせたらエンターテインメントとして面白いかを考えることです。ワークショップの最後には、全員のアイデアをテーブルに並べて共有しながら、投票を行いました。

ワークショップ2

投票数の多かった学生のアイデアを紹介します。1つ目は小児がんで入院中のこどものための外出の疑似体験ができる椅子です。発案した学生は小児科で看護師として働いていたそうです。治療中のこどもがなかなか外出できないという状況に着目し、映像や音、振動、匂いなどを駆使して「乗り物に乗る」などの外出の体験を演出するというアイデアでした。2つ目は食物アレルギーをもった人のための外食用の機械です。アレルギーの素材が入っているかどうか、自分の家では把握できても外食の際はわからないという困難をサポートするアイデアです。機械をお皿にかざすことで、アレルギーを引き起こす素材を検知して光を放って知らせます。

ワークショップ3

ワークショップに対して山本さんから講評をいただきました。「『誰が』のコマの部分でどういうことが書いてあるのかを注目して見ました。みなさんのアイデアの中には、僕の知らなかったエクストリームなマイノリティがたくさんあって、それがみなさんの引き出しやアンテナの中にあるということが1番印象的でした。そういうものをデザインの起点にするのも、今日の話を受けて非常に面白いことなんじゃないかなぁと思いました。」学生たちが考えたアイデアには各々の背景が強く現れていたようです。学生たちにとっても、各アイデアから独自の視点を知ることができたのではないでしょうか。

総評

最後に総評をいただきます。島影さんからは「この講義では、僕が学んでいた大学院に似た雰囲気を感じていました。それは学生に社会人が多いからなんですよね。それぞれにやってきたことがあって、何かを作りたい、分岐点にしたいという思いがあって。それがワークショップのアイデアにも出ていて、僕自身も勉強になりました。」山本さんからは「島影さんの実践しているファブビオトープやスペキュラティブ・デザインはこれから1番面白くなる領域なだけに、今やっている人には両足つっこんでやっ てほしいなと思います。」とそれぞれ熱いコメントをいただきました。