テーマ:「デザインワークについてⅢ」

FLAME 代表/アートディレクター

古平 正義 氏Masayoshi Kodaira

- PROFILE

- アートディレクター/デザイナー。2001年FLAME設立。主な仕事に「ラフォーレ原宿」 広告・CM、「BAO BAO ISEEY MIYAKE」とのコラボレーション、パワーコスメ「oltana」パッケージ・広告、「Fender」広告・フリーペーパー・VMD、「HOTEL GROOVE SHINJUKU」ブランディング、日本ペイント「AYDA Awards」ウェブサイト・ポスター、「アートフェア東京」ロゴ・広告(2005〜2017)、「メルセデス・ベンツ アート・スコープ」ロゴ・ポスターなど。ONE SHOW ゴールド・シルバーペンシル、D&AD イエローペンシル、東京ADC賞など受賞。大阪芸術大学客員教授。http://flameinc.jp/

第1部:講義「デザインワークについて」

講義1

本日のプレックスプログラムは、今回で8回目のご登壇となるFLAME代表/アートディレクターの古平正義さんをお迎えしてお送りします。LAFORETの広告やBAO BAOとのコラボレートバッグ、タイポグラフィのデザインでは洗練されたものから挑戦的なものまで、多種多様な仕事をする古平さん。しかしその作品に負けず劣らず注目するべきなのは、古平さんのデザインに対する開拓精神です。本日はそんな古平さんのデザイン事例から、これからのデザイナーに必要な一歩踏み込んだデザインの創り方を学ばせていただきます。それでは古平さん、よろしくお願いします。

講義2

まずご紹介いただいたのが、ペンキメーカー主催の建築系の学生コンペの告知サイト・ポスターです。一般的には先にポスターを制作し、そのデザインをwebに落とし込むところを、古平さんは先にwebのプログラムを作りデザインを自動生成し、それをポスターに落とし込むという手法をとりました。せっかくコンピューターを使うのであれば、自分で手を動かすだけでは出来上がらないものを作りたかったのだと古平さんは言います。また、配色は決勝大会の開催地の風景から色を抽出して使用しています。大元のプログラムやルールを作り、そこからは調整程度にしか手を加えないことで、普段の自分とは違う全く新しいデザインが出来上がるのです。

講義3

次に、タイポグラフィでデザインされた化粧品ボトルをご紹介いただきました。商品名が大文字でブランド名が小文字、前にある言葉が大きく、次に来る言葉は小さくなるといったように、ルール化されていることがわかります。「基本的にはノーマルのデザインっていうのは”答えを探す行為”だと思っているんですが、なんとなくデザインをやってる人が最近多いなって思います。”なんとなく”というのはもうデザインじゃなくて、デザインっていうのは”なんとなく”の逆のものだと考えています」こちらの作品も、古平さんがその言葉に合った答えを探した結果出来上がったもので、だからこそ素晴らしく洗練された作品になったのですね。

講義4

最後にBAO BAOとのコラボレートバッグについてです。元々のバッグは表面に三角のピースが規則的に並んだデザインですが、古平さんはその全てのピースにそれぞれ別の英単語をプリントしました。しかし製造の際にほぼ全てのバッグで、どこかのピースに傷がつくなどして不足が出てしまいます。そこで、不足した箇所のピースだけ統一の単語/別色を使い、全てのバッグを世界で一つだけのデザインにしました。コンペのポスター同様、人の意思とは違うところから生まれたものを吸収して出来上がったデザインです。こうした”本人のデザインとは違うデザイン”も、古平さんの作ったルールから生まれた、”古平さんのデザイン”なのですね。

第2部:ワークショップ「ロゴマークをデザインしてみる」

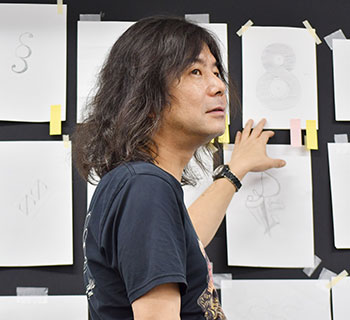

ワークショップ1

後半はワークショップを行います。今回の課題は「SSの2文字でロゴを作る」です。Sound Scheduleというバンドが年に一回行うライブに向けて、グッズなどに使うロゴのリニューアルを行う、という想定です。今回は課題なので、バンドの詳細を考えずに、自分の趣味趣向や性格を反映させたロゴを作ります。また、せっかくリニューアルをするのですから、元のロゴと似たり寄ったりにならないよう気をつけて作りましょう。ロゴが出来上がったら投票を行い、古平さんからアドバイスをいただきます。どのようなロゴが出来上がるでしょうか?

ワークショップ2

学生たちが作ったロゴは、ゲームミュージックから着想を得た角ばったロゴ、チアガールのようなイラスト風のロゴ、ひし形を基に形状を調整したロゴ、音符を意識したロゴ、立体を意識したロゴ、鳥をイメージしたロゴ、紙を折ったようなロゴと、多種多様なデザインが出揃いました。中にはイラスト風のものがいくつかありましたが、イラスト風のロゴは、イラストの度合いが強すぎるとロゴには見えなくなってしまうのだそうです。ちゃんと”SS”という文字が読み取れるかも重要な要素なので、シルエットでどう見えるかを意識してみるのも一つの手だと言います。

ワークショップ3

シンプルに形作られたロゴも多くありました。シンプルなものは、シンプルであるほどに既視感を感じてしまうことが多いのだそうです。「どこかで見た」と思われないために、シンプルな中にももう一声、何かが必要になってくるのだと言います。一口にロゴといっても多種多様で、表現には無限の幅があることを今回のワークショップで実感できました。しっかりロゴとしての役割を果たした上で、”普通”とは一味違う表現で、頭一つ分上に行くことが必要なんですね。学生たちにとっては、改めて自身の作ったロゴを見て何が足りないのか、必要なのかといった、新たな視点を得ることができた、学びのあるワークショップになったのではないでしょうか。

総評

最後に古平さんから本日の総評です。「最近いろんな場所で講義をしている中で思うのが、皆さん割と普通なんですよ。普通だと他の人と同じになっちゃいます。それはやっぱりデザインにならないじゃないですか。仕事にもなりません。だから、そこをもうちょっと考えたほうかいいのかなと思っています。時代が変わってきて、手でデザインの形を作ってそれだけで成り立つ。それでデザイナーですって時代はもう終わっていると思うんですね。新しいデザインのために新しい方法を考えるとか、そういうことも含めてデザインの仕事だと思います」古平さん、ありがとうございました!