テーマ:「最適化する建築」

建築家

木下 昌大 氏Msahiro Kinoshita

- PROFILE

- 1978 年滋賀県生まれ。2001年京都工芸繊維大学卒。同大学大学院修士課程修了後、2003年にシーラカンスアンドアソシエイツ入社。小泉アトリエを経て2007年に独立し、KINO architects 設立。2014 年から、京都工芸繊維大学助教を務める。主な作品に「JFE ケミカル・ケミカル研究所」、「一橋大学空手道場」、「AKASAKA BRICK RESIDENCE」、「MountainHouse」など。 グッドデザイン賞2015 グッドデザイン・ベスト100、Design for AsiaAwards 2015 Bronze award、日本建築学会作品選集2014 新人賞、IOC/IAKS award 2013 Bronze award、アルカシア建築賞2011 金賞ほか国内外の受賞多数。 http://www.masahirokinoshita.com

第1部:講義「最適化する建築」

講義1

本日は建築家の木下昌大さんを迎えて行います。集合住宅「AKASAKA BRICK RESIDENCE」が2015年度のグッドデザイン・ベスト100に選出されるなど、木下さんは若手ながら大注目されている建築家です。まずは簡単なプロフィールとお仕事紹介から。そして、関東-関西を忙しく移動し、住宅から複合ビルまで幅広い建築を手掛けている木下さんが定義する「建築」とは。いよいよ本題に入ります。

講義2

かつてバブルの時代に建てられた建築は、崩壊後「ハコモノ」と呼ばれ、社会からはその存在価値が疑問視されました。木下さん自身もその視点を払拭するべく、建築の定義について考え、生まれたキーワードが「最適化する建築」。「日常的なものを削ぎ落としただけでは、単なるアーティスティックな作品になってしまう。社会に役立つ建築とはそんなナイーブなものではなく、タフかつ順応であるべきだ」と、木下さんは考えます。

講義3

次に「収集」「抽出」「生成」「変形」という4 項目から最適化フローを説明。「これは1本の木を育てるようなもの。まずは環境に適した種(原型)を見つけ、与件を吸収して苗を育てる(変形)。立派な木に育たないものは、種が間違っていたということで始めに戻る。つまり、建物をつくる時に条件がたくさん出てくるが、なるべく切り捨てず、拾い上げた条件によって形をあぶり出していく。実際には難しいが、100%拾い上げるところを目指してやりたい」。

講義4

そして、今ホットな話題の新国立競技場を例に挙げ、建築家の職能の範囲についてもお話しされていました。「敷地だけでなく予算やデザインなど、総合的なバランスを考える可能性が広がるため、建築家はなるだけゼロの段階(企画・調査・計画)から携わる方が良い。また、職能範囲を拡張するには他の職人との協働が必要。これが建築をさらに最適化する要素です」。ここで前半は終了です。

第2部:ワークショップ「社会問題× 最適化する建築」

ワークショップ1

今回のお題は「社会問題×最適化する建築」。建築を通じて現存する社会問題に対応していくアイデア、というのをグループごとに考えます。まずは各自の意見を聞き、グループとしてベストなアイデアをまとめていきます。飛び交う意見には、普段、身の回りで目にする事例が多く、ア〜と共感する人や、違った視点を知りうなずく人も。

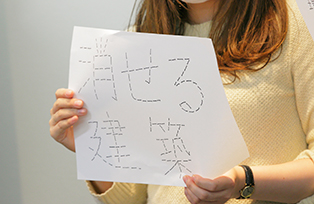

ワークショップ2

そして、グループごとの発表です。A3用紙にまとめたコンセプトと内容を代表者が説明していきます。2020年に問題が発生することを想定した「最適化道路」や、50年後に最適な有限リソースを残す「消せる建築」、希薄化している縦コミュニティを解決する「つくり続ける建築」など、限られた時間で絞り出されたアイデアに、興味深くメモを取る木下さん。

ワークショップ3

中でも「地方創生」「被災地の復興」というキーワードは複数上がり、その解決方法として学校や空き家を活用したアイデアが出ていました。木下さんが選んだ第1位の案は、世代によって変化する「伸縮する家」、そして2 位には空き時間を有効活用する学校でした。「当たり前の社会のシステムが足かせになっている現状もあるので、今後はつくり過ぎたものを縮小していくことも必要だと思います」。

総評

最後に一言。「建築を通し、社会に対してダイレクトに答えたいというのが一つのテーマだった。弁護士、医師はクライアントがマイナスの状態からスタートしてゴールはゼロだが、デザイナーはゼロからどれだけプラスを増やしていくか、というのが仕事。マイナス的な部分を積極的にピックアップしてデザインの対象にしていってください。生き残るために頑張りましょう!」